Der Begriff «Placebo» umschreibt die suggestive Kraft, welche eine Substanz oder eine Handlung auf die Erwartungshaltung eines Patienten ausübt. Eine wichtige Bedeutung liegt in den klinischen Studien an Versuchspersonen, in denen neu entwickelte Medikamente auf ihre Wirksamkeit und ihre Nebenwirkungen im Vergleich zur Placebowirkung untersucht werden.

In der EMPA-REG Studie in der «Plauderei» wird das aktive Medikament Jardiance® mit einem Scheinmedikament (Placebo) verglichen. Placebos kommt in der Medizin eine erhebliche Bedeutung zu. Mit bildgebenden Verfahren am Hirn konnten in jüngster Zeit Placebowirkungen sichtbar gemacht und so teilweise erklärt werden.

Versuch einer Definition von Placebo

Das lateinische Wort «placebo» heisst übersetzt «ich werde gefallen» oder «ich werde angenehm sein». Wir bezeichnen mit «Placebo» Scheinmedikamente und medizinische Massnahmen ohne eigentliche Wirkung, die bei Patienten Linderung

von Beschwerden oder sogar Heilung von Krankheiten hervorrufen können. Solche Placebowirkungen sind nur dann verständlich, wenn man an eine Vernetzung von Körper und Geist glaubt.

Eine Theorie führt alle Placeboeffekte auf die Selbstheilungskräfte des Organismus zurück – Kräfte, die im Körper schlummern und durch den Geist aktiviert werden können. Dazu könnten auch die von Wallfahrtsorten berichteten «Wunderheilungen» gezählt werden. Auslöser der Selbstheilungskräfte sind dort der starke Glaube, die suggestive Kraft des heiligen Ortes, die Konzentration auf das Übernatürliche und die Erwartungshaltung. Es heisst ja «der Glaube kann Berge versetzen».

Beispiele von Placebowirkungen

Die Anwendung von Scheinmedikamenten in Form von Tabletten, Kapseln oder Spritzen ohne Wirksubstanz, die nur Milchzucker, Stärke resp. Kochsalzlösung enthielten, erzielten in verschiedenen klassischen Studien bei Schmerzzuständen, Schlafstörungen, Asthmaanfällen, Migräne und Angina pectoris eine Besserung bis zur Beschwerdefreiheit in durchschnittlich 30%.

Dabei zeigte sich, dass sehr kleine («geballte Ladung») oder sehr grosse Tabletten (mehr «Wirkstoff») bessere Resultate ergaben als normal grosse Tabletten. Farbige Placebopillen sind wirksamer als weisse: blaue Tabletten wirken beruhigend, gelbe antidepressiv, grüne angstlösend und rote schmerzlindernd. Eine stärkere Placebowirkung als Tabletten haben Kapseln und Zäpfchen. Die stärkste Wirkung freilich hat eine Spritze, besonders wenn sie vom Arzt im weissen Kittel selbst verabreicht wird. Hier kommt die «Droge Arzt» mit ins Spiel. Eine gute Arzt-Patienten-Beziehung und ein Vertrauensverhältnis zwischen Therapeut und Patient vermögen dessen Selbstheilungskräfte zu mobilisieren. Anderseits macht eine negative Erwartungshaltung das «Placebo» zum «Nocebo» («ich werde schaden»). Wenn ein Patient eine Behandlung innerlich ablehnt oder am Sinn einer medizinischen Massnahme zweifelt oder die Kompetenz des Therapeuten in Frage stellt, so fällt nicht nur der Placeboeffekt dahin, sondern die Behandlung kann unter solchen Voraussetzungen negative Auswirkungen haben.

Wie stark der Placeboeffekt ausfallen kann, zeigt die Studie eines Chirurgenteams am Veterans Affairs Medical Center in Houston, Texas, die 180 freiwillige Teilnehmer mit schmerzhafter Kniearthrose einbezog. Von den drei Behandlungsgruppen wurden nur zwei tatsächlich operiert, wobei man bei der einen die Gelenke spülte und bei der anderen die Gelenkknorpel glättete. Bei der dritten Gruppe setzten die Chirurgen zwar die bei solchen Operationen üblichen Hautschnitte, behandelten die Knie aber nur zum Schein. Nach zwei Jahren waren alle Patienten mit dem Operationsresultat zufrieden, doch jene der Placebogruppe vermeldeten den deutlichsten Rückgang ihrer Knieschmerzen.

Placebos können auch mit unangenehmen, meist aber harmlosen Nebenwirkungen verbunden sein.

So werden am häufigsten Mundtrockenheit, Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel und Schweissausbrüche erwähnt. Diese Nennungen erfolgen in bis zu 40% der Behandlungen, umso häufiger je suggestiver die Befragung erfolgt.

Die Bedeutung des Placebos in klinischen Medikamentenstudien

Vor ihrer Einführung werden neu entwickelte Medikamente in klinischen Studien an Probanden auf ihre Wirksamkeit und ihre möglichen Nebenwirkungen getestet. Die Wirksamkeit wird dabei im Vergleich zur Placebowirkung untersucht. Ein Medikament kommt nur dann in den Handel, wenn seine Überlegenheit gegenüber einem Scheinmedikament dokumentiert werden kann. An Patienten dürfen diese Vergleichsstudien nur durchgeführt werden, wenn die Gabe des Placebo ethisch vertretbar ist, das heisst, der Zustand des Kranken darf durch das Vorenthalten eines Wirkstoffes nicht gefährdet werden. Alle diese Untersuchungen müssen deshalb von einer unabhängigen Expertenkommission abgesegnet werden.

Diese Studien können offen, blind oder doppelblind durchgeführt werden. In einer offenen Studie wissen sowohl der Proband als auch der Arzt, welche Darreichungsform das Placebo und welche den Wirkstoff enthält. In der blinden Versuchsanordnung ist nur dem Arzt der Inhalt der Arzneiform bekannt. Die Darreichungsformen sind äusserlich und geschmacklich voneinander nicht unterscheidbar. Im Doppelblindversuch, der objektivsten Versuchsanordnung, wissen weder der Arzt noch der Proband, ob die verschlüsselte Arzneiform ein Scheinmedikament oder den Wirkstoff enthält. Die doppelblinde Versuchsanordnung verhindert, dass der Behandelnde den Behandelten beeinflussen kann.Für eine moderne klinische Arzneimittelentwicklung braucht es Studien mit einer genügend grossen Teilnehmerzahl. Sie sollten, um eine objektive Aussagekraft zu haben, kontrolliert (= Vergleich Testsubstanz >< Placebo), doppelblind (s. oben) und zusätzlich noch randomisiert durchgeführt werden. Randomisiert (von engl. random = «aufs Geratewohl») bedeutet, dass die Zuteilung der Probanden auf die Vergleichsgruppen ganz wahllos und zufällig erfolgt. Solche Studien werden meist nicht an einem Zentrum, sondern an verschiedenen Spitälern gleichzeitig durchgeführt. Die Aufnahme in die Studie sollte nicht durch die behandelnden Ärzte, sondern verdeckt erfolgen, was bedeutet, dass die Zuteilung durch eine Drittstelle erst erfolgt, wenn ein geeigneter Proband feststeht und seine Einwilli-gung zur Teilnahme erklärt hat. Die randomisierte, kontrollierte Doppelblindstudie weist den höchsten Standard in der Arzneimittelprüfung bezüglich Methodik und Objektivität auf.

Objektivierung von Placeboeffekten

Der Placeboeffekt wurde von Ärzten und Forschern lange Zeit als reine Einbildung abgetan. Das Interesse der Neurobiologen erregte er erst, als sich in den vergangenen Jahren zu zeigen begann, dass Scheinbehandlungen zu spezifischen Veränderungen im Gehirn führen. Bildgebende Verfahren wie die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) und das funktionelle Magnetresonanz-Imaging (fMRI) ermöglichten in jüngster Zeit genauere Einblicke in die biologischen Grundlagen der Placebowirkung im Hirn.

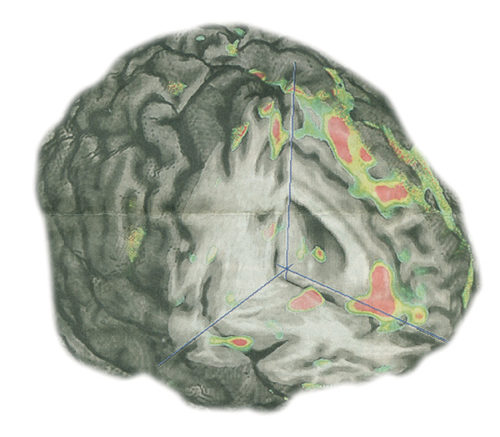

Am besten untersucht sind die Placebo-abhängigen schmerzhemmenden Effekte. Das Gehirn ist fähig, Opioide (auch Endorphine genannt) zu bilden, die gleich wirken wie Morphium und bei Bedarf wie z.B. starken Schmerzen, extremer Anstrengung und grossem Stress abgegeben werden. Eine ausgeprägte Erwartungshaltung kann diese endogenen (= körpereigenen) «Schmerzmittel» aktivieren. So wurde freiwilligen Probanden an der University of Michigan in Ann Arbor eine schmerzhafte Salzwasserinjektion in die Kaumuskulatur und anschliessend eine Spritze mit angeblich schmerzlindernder Wirkung verabreicht. Danach vermeldeten die Probanden bald ein Nachlassen der Schmerzen. In der PET-Untersuchung zeigten Farbeffekte in den entsprechenden Hirnarealen, dass die hirneigene Schmerzabwehr in Aktion getreten war (siehe Abbildung). Die Forscher stellten auch fest, dass die Aktivitätsmuster umso deutlicher waren, je stärker die Probanden an eine Linderung ihrer Schmerzen glaubten.

Durch die Verabreichung von Naloxon, einem Gegenmittel zur Behandlung einer Opiatvergiftung, kann auch die schmerzlindernde Wirkung von Placebo aufgehoben werden. Die Sinneseindrücke, die mit Placebomassnahmen verbunden sind, werden in Hirnregionen verarbeitet, die auch für die Steuerung von Emotionen verantwortlich sind. Sie werden mit früheren Erfahrungen, persönlichen Einstellungen, der momentanen Stimmungslage und Erwartungshaltung abgeglichen.

Bei Depressionen etwa erzeugen Placebos im Gehirn ein ähnliches Aktivitätsmuster, wie sie auch durch bestimmte Antidepressiva ausgelöst werden. In beiden Fällen sind Hirnregionen betroffen, die eine hohe Dichte an Rezeptoren (Bindungsstellen) für Serotonin aufweisen. Die Fehlregulation von Serotonin, einem stimmungsaufhellenden Hirnbotenstoff, kann zu Depressionen führen.

Studien mit bildgebenden Verfahren liefern auch eine mögliche Erklärung dafür, dass viele Parkinson-Patienten auf vorgetäuschte Behandlungen mit einer deutlichen Besserung der für diese Krankheit typischen Bewegungsstörungen reagieren. In speziellen PET-Untersuchungen konnte eine vermehrte Aktivität des Hirnbotenstoffs Dopamin, dessen Mangel zu den genannten Bewegungsstörungen führt, nach Placebogaben nachgewiesen werden.

Schlussfolgerung

Die Forschungsergebnisse bestätigen einmal mehr, welch überragende Bedeutung dem psychosozialen Umfeld einer medizinischen Massnahme zukommt. Es wäre vermessen und unzulässig gefährlich, Krankheiten mit Placebo heilen zu wollen, auch wenn Ausstrahlung und Überzeugungskraft des Therapeuten noch so gross sind. Doch haben es die Ärzte in der Hand, durch ihr Verhalten und ihre Äusserungen die Heilkraft eines wahren Medikaments oder einer echten medizinischen Massnahme zu verstärken.